Море, небо, мечта, полет, чудо — вот, кажется, привычные образы прозы Александра Грина. Для большинства читателей он тот самый добрый сказочник Эгль из “Алых парусов”. Хотя творчество писателя, конечно, куда сложнее. В нем есть место и мрачному романтизму, и суровому реализму, и фантастике. Однако еще больше всего этого в биографии писателя. Жизнь его сложилась так, что событий в ней хватило бы на десяток невероятных романов. Правда, не слишком веселых.

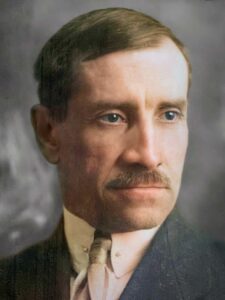

Городок Слободской Вятской губернии. Глухая российская провинция. Здесь 23 августа 1880 года появился на свет Александр Гриневский — будущий писатель Грин, создатель удивительной сказочной страны, названной литературоведами Гринландией.

Место рождения кажется совершенно случайным, абсолютно не подходящим для мятежной души автора “Алых парусов” и “Бегущей по волнам”. Так, в сущности, и было. Отец писателя, польский дворянин Стефан Евзибиевич Гриневский, в 20 лет был сослан в Томскую губернию за участие в Январском восстании 1863 года. Через четыре года ему было разрешено переселиться под Вятку. В Слободском он работал то помощником управляющего фотоателье, то конторщиком на пивном заводе. Здесь и женился на 16-летней медсестре Анне Степановне Лепковой. У пары долго не было детей, только через семь лет родился сын Саша. Сразу после этого семья переехала в Вятку, где Степан Евсеевич получил должность бухгалтера в земской больнице.

Детство мальчика было непростым. Сначала его, как долгожданного первенца, баловали. Но затем дети в семье стали рождаться один за другим — Антонина, Екатерина, Борис. Отец выпивал, мать была измучена, быт становился все труднее, денег не хватало. Саша был предоставлен самому себе. Читать он выучился в 6 лет и читал все, что попадалось под руку, грезил о путешествиях, мастерил деревянные мечи, которыми сражался с зарослями крапивы, и луки, из которых стрелял птиц. Лес представлялся ему джунглями, мальчик воображал себя путешественником. “Слова “Ориноко”, “Миссисипи”, “Суматра” звучали для меня как музыка”, — писал Грин в неоконченной “Автобиографической повести”. Заметив любовь сына к охоте, отец подарил ему старенькое ружье, и местные колонии рябчиков, дроздов и уток стали нести заметные потери.

В 1889 году Сашу отдали в подготовительный класс Вятского реального училища. В число лучших учеников он не входил, да и примерным поведением не отличался. “Я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку — то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: “Франц Германович, Гриневский бросается галками!” — вспоминал писатель. На самом деле все было, конечно, сложнее. Грин-блин, как дразнили его одноклассники, был одиночкой, индивидуалистом, казался дерзким. Ровесники с ним не дружили, а взрослые прочили ему безнадежное будущее.

Во втором классе Александр Гриневский написал сатирическое стихотворение об учителях в духе пушкинского “Собрания насекомых”. Педагоги юмор подростка не оценили и исключили его из училища. Опасаясь побоев отца, несчастный собрался бежать в Америку. Мальчик продал за 40 копеек книгу из коллекции, доставшейся семье от его покойного дяди, купил фунт колбасы, сыр, хлеб и спички и уже хотел отправиться в путь. Но понял, что такое предприятие требует определенных навыков и сил, которых у него нет. Прослонявшись по улицам города до темноты и продрогнув до костей, он вернулся домой. Ругань отца, слезы матери, проповеди и причитания продолжались несколько дней. Когда все успокоились, отец принялся ходить по инстанциям. Просил, унижался и наконец пристроил 12-летнего Сашу в городское училище, имевшее дурную репутацию. Сюда попадали в основном те, кого из-за поведения исключили из других учебных заведений.

Через два года скончалась от туберкулеза мать Саши. Вскоре отец женился на вдове Лидии Борецкой, у которой был сын от первого брака. 14-летний Саша не поладил с мачехой, и его жизнь стала еще сложнее.

СКИТАЛЕЦ

Окончив училище в 16 лет, юноша решил покинуть дом. Засобирался не куда-нибудь, а в Одессу — к морю, поскольку мечтал стать моряком и совершить кругосветное плавание. Отец дал ему 25 рублей, больше он ничем помочь не мог: дома оставались сестры и брат, сын мачехи, к тому же родился еще малыш. Большую часть денег Александр потратил на пароход до Казани и поезд до Одессы, что-то проел в пути. На месте он оказался почти ни с чем.

Гриневский ничего не умел, в том числе и располагать к себе людей. Худой, угловатый, в смешных сапогах и нелепой соломенной шляпе, он каждый день слонялся по порту в поисках работы. Но все без толку. Он голодал, спал в ночлежках, болел, с ужасом думал о приближающейся осени. Наконец ему повезло: он получил место юнги на пароходе “Платон”. Однако ему нужно было оплатить питание во время рейса, для чего требовалось 8 с половиной рублей. Грин пообещал, что заплатит, написал отцу. Тот ответил, что таких денег у него нет, и положил в конверт 3 рубля. Александр все равно отправился в рейс, надеясь, что все как-нибудь решится. Над ним смеялись, грозили снять с парохода за неуплату, но обошлось. Затем Гриневскому удалось устроиться на шхуну “Святой Николай”, которая шла из Одессы в Херсон. А в 1897 году на пароходе “Цесаревич” Александр отправился в рейс до Александрии и обратно. Но и здесь не сложилось: Грин поругался с капитаном и был с треском уволен. Выхода не было: в июле 1897 года оборванный и нищий юноша вернулся домой.

В Вятке он работал то писцом в канцелярии, то банщиком. Через год затосковал, его снова манила морская романтика. Теперь он отправился в Баку. Год на Каспии прошел еще хуже, чем на Черном море. Удивительно, как после всех скитаний он вообще выжил. Потом опять была Вятка, затем Урал. Гриневский работал лесорубом, золотоискателем, шахтером. Но ничего не получалось, и ему каждый раз приходилось возвращаться к отцу. А тот, от греха подальше, снимал непутевому сыну комнату: отношения с мачехой у Александра совершенно разладились…

В 22 года неприкаянный молодой человек попал под суд за попытку продать золотую цепочку, украденную его соседом по съемной квартире. Благодаря хлопотам отца он был оправдан. После этого Александр отправился служить в армию. Результат был предсказуем: армейская дисциплина и мятежная душа — явления несовместимые. За полгода службы Грин три месяца провел в карцере, а потом просто сбежал. Его поймали, он сбежал снова и прибился к эсерам, которые вели активную пропаганду в армии. Грин проникся к ним симпатией. Революционеры же задали жизни Грина новое направление. Устав от вечных передряг, доведенный до отчаяния, он согласился даже стать террористом. Но все изменили несколько месяцев тихой, спокойной жизни.

Эсеры отправили Грина в Тверь “на карантин”. “Карантин” — время, необходимое новичку, чтобы освоиться в новом городе, примелькаться, показать себя честным обывателем. Думать о хлебе начинающему революционеру было не нужно, его обеспечивали. И вот в таких условиях Грин вдруг понял, что жизнь-то хороша и приносить ее в жертву какой-то идее — глупо. В общем, когда время пришло, он объявил кураторам, что не готов проливать ни свою, ни чужую кровь. Грина перевели в агитаторы и отправили в Севастополь.

Агитатор из Гриневского получился прекрасный. Пропаганду он вел среди матросов, психологию и образ жизни которых изучил во время плаваний. Его слушали. Нет — ему внимали. Эсер Наум Быховский как-то сказал Грину, что из него вышел бы хороший писатель. Слова эти запали в душу подпольщика. Впрочем, еще эту душу волновала любовь к соратнице Екатерине Бибергаль (партийный псевдоним Киска). Наверное, все могло сложиться хорошо, если бы эти чувства были взаимными, если бы молодые люди оставили политическую борьбу, занялись бы мирным трудом и сосредоточились на собственном счастье. Но…

В октябре 1903 года Гриневского арестовали в Севастополе. Наказание могло бы быть самым суровым, но, пока тянулось следствие, пока заключенный раздумывал, как бы организовать побег, разразилась первая революция и Грина освободили по амнистии в ноябре 1905 года. Выйдя из Феодосийской тюрьмы, он отправился в Петербург, который посещать ему воспрещалось. Но что значат запреты, если там обосновалась после возвращения из Швейцарии Бибергаль? Красивой встречи не получилось. Киске нечем было ответить на порывы влюбленного. Вспылив, Грин выстрелил и ранил возлюбленную. Она выжила и даже не выдала Александра. Но он все равно снова попал в тюрьму — за нарушение режима. И тут началась новая страница его жизни.

КАК В РОМАНЕ

В 1912 году Грин напишет рассказ “Сто верст по реке”. Сюжет совершенно умопомрачительный, поверить в его реальность практически невозможно. Беглый каторжник волей обстоятельств оказывается в одной лодке с благородной девицей. Каторжник молчалив и сердит, если и открывает рот, то чтобы сказать какую-нибудь гадость: например, что женщины — мировое зло. Дама, вместо того чтобы огреть грубияна веслом, проникается к нему странным сочувствием и симпатией, а в минуту опасности еще и помогает. Они расстаются, героя постоянно преследуют, устав уходить от погони, он врывается в дом новой случайной знакомой, где падает к ее ногам, успевая крикнуть: “Я… весь; все тут!” А потом, как говорится, они жили долго и счастливо и умерли в один день. “Что за дикая фантазия?!” — воскликнет читатель. Вообще-то это творчески переосмысленная история знакомства Грина с первой женой.

Вера Абрамова (во втором замужестве Калицкая), дочь богатого чиновника, выпускница Бестужевских курсов, начинающая писательница, идеалистка, сочувствовавшая революции и работавшая на добровольных началах в Красном Кресте, сама пришла к Грину в тюрьму. В то время существовало движение так называемых тюремных невест, состоящее из женщин, готовых поддерживать политических арестантов. Нашли такую и Грину. И он к ней потянулся душой. А потом, когда его отправили в сибирскую ссылку, сбежал в первые же дни, раздобыл новый паспорт и отправился в Петербург, где сразу разыскал дом Абрамовых. “Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки?” — вспоминала позже этот эпизод Вера Калицкая.

Отец не поддержал выбор дочери, и Вера ушла к Грину, снявшему маленькую квартирку на Васильевском острове. Жили очень тяжело. Вера Павловна трудилась в лаборатории Геологического института, Грин писал, входил в литературную богему Петербурга, спешил жить, наверстывал упущенную молодость. Причем со всей страстью — сорил деньгами, пил. А Вера латала дыры в бюджете, терпела мрачного похмельного мужа и чем дальше, тем меньше его понимала. Так они протянули семь лет. И даже обвенчались, когда Гриневского разоблачили и отобрали поддельный паспорт. Его снова осудили, отправили на Север, в Архангельскую губернию. Вера Павловна последовала за ним. Это — жизнь.

А вот — литература. Первые рассказы Грина — “Заслуга рядового Пантелеева”, “Слон и Моська” — были написаны по заказу партии эсеров. За них он получил гонорар в 75 рублей. И почти сразу после этого с приятелями-революционерами Грин разошелся. Дальше о своем богатом опыте он пишет уже без всякого идеологического управления. Критическому осмыслению подвергается этап общения с террористами (“Марат”, “Карантин”), скепсису — роль женщины в революции (“Апельсины”, “Маленький комитет”), заново писатель переживает тоску тюремного заключения, острую жажду побега, чтобы наконец отпустить прежнюю боль (“На досуге”, “В Италию”). В 1908 году выходит первый сборник рассказов, “Шапка-невидимка”. Никакой фантастики тут еще нет.

Дальше — больше. В духе времени Грин уходит в декадентство, пессимизм, даже в хоррор и готику. Он мог встать в один ряд с Эдгаром По, Леонидом Андреевым, Федором Сологубом. В 1908–1909 годах выходят рассказы “Убийца”, “Кошмар”, “Маньяк”. Кажется, на этом фоне может выделиться рассказ “Рай”, но название — обман, это история о клубе самоубийц. В это же время Грином написан совершенно жуткий рассказ “Окно в лесу”. В нем уже появляются вкрапления иных миров в привычную реальность. Если позже иные миры Грина предстанут прекрасными южными землями, экзотическим Зурбаганом, то здесь смешение привычного и небывалого вселяет ужас. Лес этот бесконечно страшен, но еще страшнее в этой странной параллельной реальности люди.

Выходом Грина на свою собственную дорогу можно считать новеллу “Остров Рено”, написанную в 1909 году. Здесь появляются уже оформившаяся вымышленная страна и люди с необычными именами. И отчетливо звучит мотив индивидуализма, противопоставления героя-одиночки, стремящегося к свободе, всему остальному обществу. Грин и сам понял, что это новый этап. В этой художественной реальности он почувствовал себя наконец как дома, и рассказы об островах, кораблях, смелых, дерзких героях и прекрасных девушках стали появляться один за другим. Все это было так ярко, необычно, затейливо и, как ни странно, правдиво, что про писателя даже пустили слух, будто он убил и ограбил английского капитана и присвоил себе его рукописи.

В 1912 году Грин вернулся в Петербург из архангельской ссылки. Конечно, он надеялся прочно закрепиться в литературном мире. Однако выходили его рассказы в основном в изданиях второго и третьего ряда. Исключение составляли публикации в “Русской мысли” и в “Современном мире”, появившиеся благодаря дружбе с Александром Куприным. Но большая литература принимать Грина не спешила: “иностранные” сюжеты его рассказов казались слишком экзотичными, оторванными от русской реальности. Не исключено, что мешал еще и характер писателя, многим он представлялся угрюмым, едким, скандальным и странным. Жена, между прочим, тоже не выдержала его натуры и пьяных загулов. В 1913 году она ушла от Грина…

РАЗРЫВ МИРОВ

С 1914 года Грин сотрудничает с “Новым Сатириконом”, “Нивой”, “Отечеством”. Работает невероятно плодотворно. И проза его очень разнообразна. Яркая, веселая история “Капитана Дюка” сменяется предчувствием большой войны, вылившимся в сюжет “Повести, оконченной благодаря пуле”. С началом войны Александр Грин пишет несколько рассказов, проникнутых идеями пацифизма. Потом появляется тонкая психологическая новелла “Возвращенный ад”, еще позже — философская повесть о столкновении противоположных миров “Искатель приключений”.

В 1916-м писатель вновь вынужден бежать из Петрограда в Финляндию: полиция узнала, что он слишком дерзко отзывался о монархе. В город Грин вернулся сразу после Февральской революции. Свидетельствовало ли это о его отношении к историческим событиям? Едва ли. С идеалами революционной борьбы Грин распрощался еще в ранней молодости — он категорически не хотел больше ни к кому примыкать. Пожалуй, у него были надежды на общее обновление, но последующие события разбили вдребезги и эти наивные чаяния. Октябрьская революция и Гражданская война погрузили страну в хаос, повсюду царствовали нищета, болезни, страх. В 1919 году Грина мобилизовали в Красную армию, что только усилило его ужас от всего происходящего. Несмотря на то, что он заболел тифом, можно сказать, ему повезло: врачи сжалились над ним и отправили в Петроград — лечиться от туберкулеза.

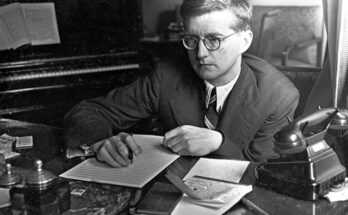

В городе было не лучше: свирепствовал голод, жилья и работы не было. Помог Максим Горький, благодаря которому Грин получил комнату в “Доме искусств” на Мойке и паек. Его соседями были Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Вениамин Каверин. Но писатель почти ни с кем не общался. Был занят. Чем? Это невероятно, но именно в это самое тяжелое время Грин пишет свою знаменитую оптимистическую феерию “Алые паруса”. Позже в ней увидят революционный пафос, неслучайно ведь паруса алые, не зря ведь повестью восхищался Горький. Но это, конечно, спорно. Ближе к истине оказался Андрей Платонов, заметив, что в феерии “народ по-прежнему остался на берегу”. “Алые паруса” Грина, скорее, о торжестве индивидуализма, о победе подлинно свободной личности, вырвавшейся из толпы. Такие личности могут обрести счастье с немногими, по-настоящему своими, с такими же избранными: они сами создадут себе ту жизнь, какую хотят. А общество их никогда не поймет. Этот мотив позже усилится и усложнится в “Блистающем мире”, где на человека, умеющего летать, способного подняться над обыденностью, буквально объявляется охота. В “Алых прусах” эта идея звучит еще еле заметно, ее заглушает пафос спасительности мечты в жизни человека.

Мечта, вера в прекрасное, несмотря ни на что, спасла и самого Грина. В 1921-м он встретил Нину Николаевну Миронову. Они были знакомы с 1918 года по работе в газете “Петроградское эхо”, но не сближались: Нина была замужем, потом уехала из Петрограда. Но муж ее погиб на войне, сама она, вернувшись в город, оказалась, как и многие, в трудном положении. В таком же был и Грин.

О том, что он в реальности наблюдал, что испытывал в послереволюционном Петрограде, Александр Степанович описал в двух, пожалуй, лучших своих рассказах — “Крысолов” и “Фанданго”. В первом он показал, как на фоне всеобщей разрухи и отчаяния на белый свет выходит все самое гнусное, подлое, страшное — крысы, стремящиеся захватить мир. Во втором — изобразил, как умаляется человек в тяжелых обстоятельствах, как в стремлении выжить он отказывается от красоты, мечты, веры в то, что жизнь не сводится к добыванию дров, мыла и хлеба. Причем мрачный реализм тут сочетается все с той же летящей фантазией Грина, суровая правда жизни — с силой мечты. И это двоемирие производит по-настоящему ошеломительный эффект.

Впрочем, эти рассказы будут написаны позже, когда беда отступит. А пока, находясь в тисках нужды, болезней, голода, Александр Степанович писал свою прекрасную сказку. И посвятил он ее Нине Грин. Писатель сделал ей предложение через месяц после новой встречи. Они прожили вместе одиннадцать лет — все, что остались писателю.

Первые годы жизни с Ниной Николаевной Грин почти не пил. Быт постепенно налаживался. Писатель стал получать приличные гонорары. После публикации “Блистающего мира” в 1924 году он закатил настоящий пир. А еще семья смогла купить в Ленинграде небольшую квартиру. Но с появлением денег проснулись дурные привычки писателя. Снова начались запои, скандалы и неприятности. Обострились старые болезни. Квартиру пришлось срочно продать. Пара отправилась в Феодосию — за скромной и тихой жизнью, подальше от богемы и соблазнов.

Переезд в Крым благотворно сказался на творческой активности писателя — он пишет роман за романом. В 1925 году появляется “Золотая цепь”, в 1926-м Грин заканчивает “Бегущую по волнам”, в 1928-м — “Джесси и Моргиану”, в 1929-м — “Дорогу никуда”. Вот только публиковать работы становилось все труднее. “Бегущая” ждала своего часа два года. Ее отклонили несколько издательств, а когда роман все же выпустила “Земля и фабрика”, его добила критика. “Идеологический тупик”, “идеалистическая философия”, “творчество Грина чуждо нашей современности” — так писали о книге. Публикация “Джесси и Моргианы” — истории о любви, ревности, зависти, столкновении добра и зла без какой-либо социальной подоплеки — прошла почти незамеченной. Роман с названием “Дорога никуда” в год “великого перелома” мог быть и вовсе воспринят как откровенный политический вызов. Никаким вызовом он, конечно, не был. Хотя… Действие этого романа происходит в вымышленной стране, а общее настроение близко к упадническому. Это уже не роман о спасительности мечты, это роман о разочаровании.

В 1930 году советская цензура из-за невозможности Грина поладить с эпохой наложила запрет на переиздание уже написанных книг и ограничение на выпуск новых. Примерно в это же время Грин ведет тяжбу с частным издателем Вольфсоном, с которым в 1927-м заключил контракт на издание 15-томного собрания сочинений. Издательство было арестовано ГПУ, писатель пытался получить свои деньги несколько лет. Когда он этого добился, их съела инфляция.

Самым мрачным произведением Грина становится неоконченная “Автобиографическая повесть”. Писатель работает над ней последние годы жизни, уже неизлечимо больной, подавленный безденежьем и отчаянием. В 1931-м печатаются отдельные главы повести, потом их издание прерывается. Грин обращается за помощью в Союз писателей, просит о пенсии, пишет о своем бедственном положении Горькому. Ответов нет. В мае 1932 года от Союза писателей пришел перевод на 250 рублей Нине Николаевне Грин — “вдове писателя”. В это время Александр Степанович был еще жив, хотя и чувствовал себя очень плохо. 6 июля он позвал священника, исповедовался, 8-го — перестал дышать.

Александра Степановича Грина похоронили на городском кладбище Старого Крыма, что у трассы Симферополь — Керчь. Место его упокоения узнать легко: над могилой установлен памятник “Бегущая по волнам”…

Источник: журнал «Русский Мир» №8 2025г.