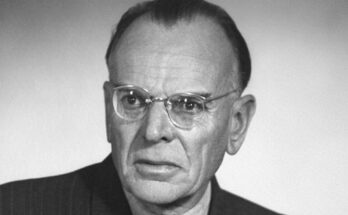

Загадочный Алтай, над которым возвышается трехглавая вершина высшей точки Алтайских гор Белухи, хранительницы Беловодья, с его дикой природой и смешением народов — староверов, казахов, алтайцев, — горные склоны, по которым проходит граница России, Монголии, Китая и Казахстана… Эта местность стала родиной Егорки Гребенщикова. Позднее, в эмиграции во Франции, а затем в США он вырастет в известного писателя и издателя, основавшего в штате Коннектикут на речке Помпераг удивительное поселение: русскую деревню Чураевку. Название для деревни он возьмет из своего многотомного романа-эпопеи «Чураевы». А самого писателя его друзья назовут Сыном Белухи.

Село Николаевский рудник на западном Алтае, где в 1884г.родился писатель, тогда относилось к Александровской волости Бийского уезда Томской губернии. Теперь село исчезло, а местность находится на нынешней территории Казахстана. Мальчик, родившийся в день святого Георгия, получил его имя. Как богата населявшими народами была алтайская земля, так богато было и родовое древо Гребенщиковых: по матери все предки были донские казаки, по отцу прапрадед, как гласило семейное предание, был калмыцким ханом Тарлыканом, владевшим «сотнями лошадей и тысячами баранов», которого казаки захватили в плен, окрестили и женили на дочери шахтера. В семье было девять детей, третий — Егорий. Бедность, голод и холод запомнил он с детских лет, первый раз лишь в три года вышел погулять по травке: одежды и обуви не было. Но запечатлелась в детской памяти и любовь, и ласка матери, и ее чтение Пушкина, и красота божьего мира, увиденного двухлетним ребенком, которого нарядили и понесли на руках к первому причастию в Егорьев день 6 мая, в самом расцвете весеннего голубого неба и солнца, отразившихся в лужице воды.

Многие из произведений Гребенщикова окрашены автобиографическими чертами, а воспоминания о детских годах легли в основу повести «Егоркина жизнь», где в том числе есть и рассказ о чудесном исцелении ребенка захожим нищим-странником, одним из тех, которых, несмотря на бедность, всегда привечала его мать. Егорка любил читать книги, но сельской школы не окончил. Его университеты были в духе времени, народные: служил и сапожником, и помощником аптекаря, и писарем, и письмоводителем у мирового судьи.

Получив следующую, более солидную должность помощника нотариуса в Семипалатинске, молодой человек чуть больше двадцати лет женится на учительнице Людмиле Николаевне Степановой (правда, брак продлился недолго) и начинает писать рассказы и пьесу «Сын народа», поставленную в 1908 году и неожиданно получившую огромный успех в Сибири.

В 1910 году по заданию Сибирского отделения Географического общества Георгий Гребенщиков отправляется в этнографическую экспедицию на Алтай в верховья реки Убы для изучения обычаев староверов. Здесь начинает формироваться собственный стиль писателя с ярким образным языком, описаниями крестьянского быта и девственной природы. Из этой поездки вырастет и все его творчество, в том числе главное произведение — многотомный роман «Чураевы», повествующий о семье староверов в сибирских лесах.

У этого романа была сложная судьба. Гребенщиков начал работать над ним в 1913 году в алтайских горах, а затем продолжил писать в окопах Первой мировой войны, в вагоне военного эшелона, на боевых участках, в землянках. Окончание работы пришлось на 1917 год, но дальше пришлось прятать и спасать рукопись в атмосфере воцарившегося хаоса, когда любое неосторожное слово, сказанное, а тем более записанное могло привести к печальным последствиям.

Формирование творческой личности писателя было связано со знаменательными встречами: с Максимом Горьким, очень поддержавшим на первом этапе, когда создавался роман «Чураевы», Львом Толстым, к которому писатель ездил в Ясную Поляну, а потом в Америке дружил с его сыном Ильей Толстым, Иваном Буниным — с ним писатель близко сошелся в Крыму до отъезда в эмиграцию, а потом сотрудничал во Франции.

И встреча совсем другого рода: летом 1917-го на фронте писатель познакомился с Татьяной Денисовной Стадник, она стала его верной помощницей и спутницей жизни до самого конца, умела обустроить быт во время скитаний и, как говорили друзья, своими руками все превращала в золото. Путь в эмиграцию был похож на дороги тысяч других эмигрантов: Киев, Одесса, Крым, Константинополь. Свою просьбу о содействии Гребенщиков пишет П. Б. Струве, тогда министру правительства Юга России, и тот помогает ему попасть на заветный пароход. Но цель писателя, как это ни странно, была не уехать, а найти за границей средства, чтобы вернуться на родину, в Сибирь, пусть даже и через Владивосток. Тем более что на родине у него оставался сын Анатолий от первого брака, который, несмотря на усилия отца по его переезду, решил все-таки быть с матерью в России.

Имущество писателя по приезде в Константинополь составили его рукописи и скромные сбережения, которых хватило бы всего на две недели жизни. Но нужно было обустраиваться на новом месте. В это трудное время Гребенщиков, зарабатывавший заметками в газетах, почти уже согласился отдать «Чураевых» в русско-болгарское издательство, но предложенная плата была смехотворна: всего две зарплаты жены в должности домохозяйки. И мудрая Татьяна Денисовна отговорила мужа от этого шага.

Благодаря удачному знакомству с семьей главы русского посольства в Константинополе генерала Лукомского, где работала домашней хозяйкой жена, Гребенщиковым удалось уехать во Францию. Здесь в знаменитом эмигрантском журнале «Современные записки» глава за главой наконец выходит эпопея «Чураевы».

Но литературного труда писателю было мало. Его руками в прямом смысле за четыре месяца тяжелого труда построены первые домики, расчищены дороги и сделаны два моста в поселении на юге Франции в Ла Фавьер — уникальном очаге русской культуры, первыми колонистами которого были супруги Гребенщиковы. В последующие годы летом сюда приезжали на отдых в свои летние дачи Саша Черный, И. Я. Билибин, О. Н. Мечникова (вдова знаменитого ученого), здесь гостили Александр Куприн, Марина Цветаева, Николай Черепнин, Наталия Гончарова и Михаил Ларионов…

Родом из простого народа, Георгий Гребенщиков любил созидать своими руками, строить, и позже, уже на американской земле, основал целое поселение для эмигрантов, русскую деревню Чураевку. Для местных жителей название было сложно произносить, а потому закрепилось более понятное, существующее и поныне, — Русская деревня.

Еще одна судьбоносная встреча, случившаяся в Париже, — с Николаем Рерихом, которого писатель воспринял и как учителя, и как покровителя: благодаря приглашению Рериха Георгий Гребенщиков переезжает в США, где возглавляет издательство «Алатас». В переводе с казахского языка слово «алатас» означает «белый камень», и название для издательства появилось не случайно. Связано оно было с воспоминаниями детства, с большим кварцевым камнем, что лежал на горке недалеко от родного села писателя: «И этот камень, — писал он, — врезался в моей памяти на всю жизнь как нечто светлое, как символ близости Родины, как знак близкой встречи с матерью, как светлый, высоко горящий на солнце своею белизной маяк для путника и, наконец, как нечто вечное, неистребимое по своей крепости».

Первой книгой издательства стал роман Гребенщикова «Былина о Микуле Буяновиче», одно из самых известных произведений писателя. «Алатас» довольно скоро стал событием в эмигрантской жизни, издательство выпускало мемуарную литературу, поэзию и прозу, книги по истории церкви. Кроме книг самого Гребенщикова, тогда уже довольно популярного в русском зарубежье автора, здесь выходили книги Алексея Ремизова, Николая Рериха, Константина Бальмонта, «Книга жизни» отца авиаконструктора И. А. Сикорского, стихи выдающегося дипломата, работавшего в Александрии, поэта и музыканта Ивана Умова и др.

Потом пути с Рерихом разошлись, но издательство Гребенщиков выкупил и до конца жизни продолжал издательскую деятельность. Татьяна Денисовна была незаменимой помощницей во всем — умела и организовать литературный вечер, и устроить в непростом эмигрантском быте теплый прием для соотечественников, а при издательстве справлялась с печатным станком, так что удивленные американцы помещали в газетах статьи про необыкновенную женщину, ловко управлявшуюся с прессами и линотипом не только как наборщик, но и как механик. Она передавала свои знания студентам, преподавая в полиграфическом колледже.

Георгий Гребенщиков также вел в Америке большую лекционную работу: читал лекции в Нью-Йорке, куда собиралось до тысячи человек из среды русской эмиграции, а потом совершил большой лекционный тур по США под названием «Чудеса Сибири».

В плане литературного стиля Гребенщикова называют предтечей «деревенщиков» — шестидесятников, и, наверное, их понимание творческой задачи как описания жизни русского села было ему действительно близко. При этом он отдавал должное Бунину, и как человеку, очень помогавшему в первые эмигрантские годы в Париже, и как писателю, но отдельные моменты творчества нобелевского лауреата — эстетство, скрытую эротику «Темных аллей» — не мог принять и эмоционально отвергал.

Литературная судьба Гребенщикова, как и его биография, была непростой: много критики, непонимания и даже упреков. Но даже такой утонченный и придирчивый критик, как Георгий Адамович, говорил о рассказах Гребенщикова: «Любовь не заменяет мастерства, но только она одна его оживляет, пронизывает его светом». Писатель действительно любил свои родные места, природу и людей сибирского края. Он был певцом сибирской земли, возглавлял «Сибирскую ассоциацию» в Америке и считал, что Сибирь — это будущее России. Для него это пространство было не только географическим, но и духовным. И сейчас это убеждение писателя звучит пророчески.

Татьяна Денисовна вела курс по типографскому искусству и являлась директором печатного отдела. Она была верной подругой и помощницей Гребенщикова до конца его дней. Многое делала Татьяна Денисовна для сохранения архивов мужа и популяризации его произведений в Советском Союзе. Ее переписка с советскими исследователями говорит о том, что она высоко ценила Гребенщикова как человека и писателя и много трудилась, несмотря на то, что в последние годы была тяжело больна и перенесла несколько операций. Пережила она своего мужа всего лишь на 20 дней. Одна из современниц писала Фирсову А.Б. “Они обычно ездили во Флориду зимой и там работали в колледже. Перед смертью, приблизительно за шесть лет, у него был сильный удар, и он лишился речи, практически стал инвалидом, но всегда был в здравом уме”.

Источники: https://dzen.ru;